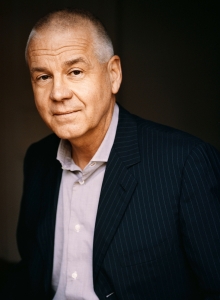

Matthias Politycki

im Gespräch über Kuba, Karten und Klischees

Photo © Mathias Bothor

Photo © Mathias Bothor

Herr Politycki, Sie haben eine Zeit in Santiago de Cuba gelebt um für Ihren Roman Herr der Hörner zu recherchieren. Ist das Klischee Kubas für den Schriftsteller eine Falle oder eine Chance?

Gerade aufgrund des Klischees, das sich rund um den Buena Vista Social Club gebildet hat, wollte ich ursprünglich gar nicht nach Kuba. Als ich dennoch dort Urlaub machte, habe auch ich zunächst nur Klischees wahrgenommen – als allererste Deutungsmuster, das Land als Fremder zu „verstehen“. Nichts gegen Klischees, sie sind eine Chance, wir brauchen sie überall und immer, um uns überhaupt erst mal zurechtzufinden. Und nicht nur „wir“, auch „die anderen“ – selbstverständlich erfüllte ich als deutscher Autor für die Kubaner erst mal vor allem ein Klischee! Dass es für beide Seiten spannend wird, wenn man dahinter schaut, versteht sich.

Sie haben den Roman nicht geplant?

Nein, ich war damals drauf und dran, einen Roman über die alte Mongolenhauptstadt Samarkand zu schreiben. Dort war ich 1987, und seitdem will ich dieses Buch schreiben. Aber immer wieder schiebt sich eine andre literarische Phantasie dazwischen; ich selbst scheine mit allen Mitteln verhindern zu wollen, dass ich den Roman tatsächlich anpacke. Auch der reale Ort entzieht sich mir sukzessive, wer weiß, vielleicht werde ich mich mein ganzes Leben von diesem Projekt weg schreiben, steuern kann man so was ja nicht. – In meiner Phantasie ist übrigens auch Timbuktu solch ein poetischer Ort. Oder das Tadsch Mahal, weil ich als Kind ein Puzzle davon hatte. Inzwischen war ich freilich dort und habe es mit eigenen Augen gesehen – an das Puzzlebild kam es nicht heran.

Es scheint, als hätten Sie eine reiche innere Landkarte.

Schon die tatsächlichen Karten beschäftigen mich ziemlich, ich bin ein regelrechter Kartenfetischist, ich liebe sie, liebe Atlanten und Globen. Italo Calvino hat mal gesagt, dass derjenige, der die erste Wegskizze gezeichnet hat, damit den ersten Roman erzählt hat. Jede Karte enthält unendlich viele Geschichten, auf einem Stadtplan ist weit mehr zu sehen als nur ein Geflecht aus Straßen. Als Kurzgeschichten-Idee habe ich schon sehr lange drei alte Männer im Kopf, die sich einmal pro Woche in ihrem Stammlokal treffen und sich dort immer über denselben alten Stadtplan beugen. Was mögen sie sich dabei erzählen?

Sind Sie ein Reiseschriftsteller?

Nein, der Begriff würde mir zu kurz greifen. Neben Herr der Hörner und In 180 Tagen um die Welt habe ich ja auch Bücher geschrieben, die in Deutschland spielen. Ich reise um des Reisens, nicht um des Schreibens willen – also nicht in der Hoffnung, andernorts etwas literarisch Verwertbares zu erleben. Im Gegenteil! Derlei passiert eher gegen meinen Willen, plötzlich passiert etwas, das mich aus dem touristischen Gleichgewicht wirft, z.B. die reichlich grausame Abschlachtung eines Thunfisches an Deck eines Tauchbootes. Eigentlich wollte ich ganz normal tauchen gehen, nun greife ich, gewissermaßen zwangsweise, zum Notizzettel. Geplant ist daran nichts, erst der Schock des unverhofft Erlebten legitimiert das Schreiben als eine Art Schockbewältigung.

Spielt die Distanz zur Heimat für die Intensität des Erlebens eine Rolle?

Eher die Erschöpfung, die man in gewissen Ländern erfährt, die Verwundbarkeit, Verlorenheit, das Grundsätzlich-Fremdsein. Dazu die Einsamkeit dessen, der sich dort täglich aufs neue durchschlagen und beweisen muss – da schlägt das Staunen viel schneller als zu Hause um in Ärger, Entsetzen, Trauer. Andrerseits: Im heimatlichen Kiez ist man ja irgendwann auf angenehme Weise erblindet, man sieht gewisse Dinge gar nicht mehr. Eine Querstraße weiter beginnt schon die Fremde; Heimat hört dort auf, wo man nicht mehr mit gesenktem Kopf gehen kann. Außerhalb dieses Homelands muss man eine andere, eine höhere Wachsamkeit an den Tag legen, sonst geht man im wahrsten Sinne verloren.

Wie das Umfeld das Schreiben beeinflusst, habe ich bei meinem Umzug von München nach Hamburg gemerkt. In Hamburg stürzte die Realität mit einer Wucht auf mich ein – Stichwort Hafen, St. Pauli, das Rotlichtviertel und die Alternativszene –, wie ich sie von München nicht kannte; das ergab nicht nur andere Stoffe, sondern zwangsweise auch eine andere Form. Solche Paradigmenwechsel brauche ich als Schreib-Impulse immer mal wieder, ob sie nun von irgendeiner Wüste oder Steppe ausgehen oder „nur“ von einem anderen Stadtviertel. Hauptsache, man überschreitet die imaginäre Grenze des Vertrauten.

Sie waren letztes Jahr für knapp ein halbes Jahr auf Weltreise auf einem Kreuzfahrtschiff. Wie war es für Sie, in kurzer Zeit und nur für kurze Zeit an vielen verschiedenen Orten zu sein?

Zunächst waren die Orte – es gab rund 120 Landgänge – für mich Handlungsorte, denn ich habe aus der ganzen Reise ja ein Buch gemacht: In 180 Tagen um die Welt. Bei einer Kreuzfahrt schubbert man zwangsläufig nur an der Außenhaut der Kontinente entlang, hat erschütternd wenig Zeit für all die fremden Länder, selbst für die einzelnen Hafenstädte, von Kennenlernen kann gar nicht die Rede sein. Aber dieser Nachteil wird kompensiert durch die Erfahrung, diese unsre Welt komplett zu umkreisen. Theoretisch kennt man sie ja leidlich, die Welt, Stichwort Globen, Stichwort GoogleEarth; aber den Zusammenhang der Kontinente ganz praktisch erfahren und dabei die Größe der Welt als bestürzend klein erkennen – das kann man eben erst auf einer Weltreise. Sicher trägt die geringe Reisegeschwindigkeit (meist um die 17 Knoten) zu dieser Erfahrung bei, auf diese Weise wird ja schon die Anreise zu einer Destination, anders als beim Fliegen, Teil des Erlebnisses.

Haben Sie Orte für sich entdecken können?

Einige! Der Jemen, Iran, Bora Bora – überhaupt ist die Südsee nach wie vor ein einziger Mythos für mich – oder die Vulkane von El Salvador. So viele Länder, in die ich gerne noch mal hinfahren und sie dann hoffentlich genauer ansehen würde! Mal ganz unabhängig vom Schreiben: Möglichst viel von der Welt zu sehen – wofür lebt man denn, wenn nicht dafür?

Interview © Jens Nommel 02/2008